网络上,特别是自媒体平台,近日疯传着一则消息:联合国秘书长古特雷斯在某次重要的经济论坛上,公开宣称人民币无力取代美元,并断言“任何货币都无法取代美元”。这番言论如同投下一枚重磅炸弹,在国际社会激起千层浪。作为联合国最高领导人,本应秉持中立客观立场,为何会在货币问题上如此明显地倾向于某个特定国家?这背后又可能隐藏着怎样的复杂国际博弈?

然而,经过权威媒体的细致核实,古特雷斯秘书长并未发表过如此直接且带有偏向性的言论。他在2023年达沃斯世界经济论坛上,确实就两种主导货币并存可能引发全球经济分裂的隐忧表达了关切,但其表述中并未点名人民币,更没有就人民币挑战美元地位一事进行定性。这则谣言的广泛传播,反而折射出当前全球货币体系变革所处的敏感地带以及其内在的复杂性。

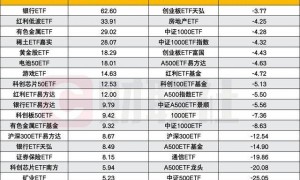

回到现实层面,尽管美元依然保有其全球主导货币的地位,但人民币的国际化进程却是实实在在、可感可触的。今年2月,根据SWIFT(环球银行金融电信协会)的最新数据显示,人民币已成功跃升至全球第四大支付货币的宝座,其市场份额达到了4.33%,创下近一年来的新高。到了3月,尽管略有回落至4.13%,但其稳居全球第四的地位依然牢固。更为引人注目的是,人民币在贸易融资领域的表现更是亮眼,已晋升为全球第三大贸易融资货币,占据了5.28%的市场份额。

更具戏剧性的是,全球许多国家似乎并未被所谓的“联合国警告”所影响,反而加速了“去美元化”的步伐。从俄罗斯到巴西,从沙特到阿根廷,这些国家纷纷宣布将在贸易结算和外汇储备中增加人民币的比重。尤其在中俄两国之间,人民币结算的占比已高达惊人的95%。这一系列鲜活的事实,无不向世界宣告:一个由单一货币主导的国际货币体系,正在悄然迈向多极并存的新格局。

究竟是什么原因导致美元霸权的根基开始松动?又为何众多国家对人民币青睐有加?让我们深入剖析这场正在全球舞台上徐徐展开的货币博弈。

2022年乌克兰危机爆发后,美国联合其盟友采取了一系列前所未有的金融制裁措施,包括冻结俄罗斯约3000亿美元的外汇储备,并将多家俄罗斯银行从SWIFT系统中剔除。这一史无前例的举措,彻底打破了过去外汇储备“神圣不可侵犯”的国际惯例,在全球范围内引发了各国对美元资产安全性的深刻忧虑。金融制裁的滥用,不仅催生了替代性支付体系的快速发展,更在客观上加速了全球“去美元化”的历史进程。

国际货币基金组织(IMF)的数据显示,美元在全球外汇储备中的占比,已从2000年的71.14%大幅下滑至2024年的57.8%。一位资深的货币分析师坦言:“美元作为一种储备货币,遭受了难以想象的打击。尤其是在华盛顿决定动用以美元为基础的全球金融体系来对抗俄罗斯之后,这一进程似乎被大大加快了。”

与此同时,美国日益严峻的债务危机也让全球投资者忧心忡忡。截至2023年,美国国债总额已突破33万亿美元的惊人数字,相较于2008年的9万亿美元,呈现出爆炸式增长。更令人担忧的是,美国甚至需要持续借贷来支付每年的利息,这种无限制透支信用的行为,正在一点点侵蚀着美元的国际信誉。

就在前不久,当特朗普重返白宫后,美国政府于2025年4月2日宣布对部分贸易伙伴征收所谓的“对等关税”,此举在全球金融市场引发了剧烈的震荡。在随后的两周内,美国国债遭遇了恐慌性抛售,30年期国债收益率一度飙升0.5个百分点。有分析师直言不讳地指出:“自从特朗普当选以来,我们所看到的一系列事件,实际上正在对美元作为储备货币的整个根基构成严峻挑战。几乎在一夜之间,美国似乎失去了它作为避险资产的属性。”

这不禁让人深思:如果连美元本身的安全性和稳定性都已不再可靠,那么全球金融体系的锚定点究竟在哪里?

正是在这样一个充满不确定性的背景下,人民币逐渐被各国视为分散风险、优化储备的重要选择。世界经济不再满足于单一货币主导的僵化格局,而是开始积极探索更加平衡、更加多元化的货币体系。

2025年5月,在深圳举行的清华五道口全球金融论坛上,与会嘉宾们普遍认为,全球货币体系正处于一个从美元单极主导向多极共生转变的关键历史节点。联合国前副秘书长马克·马洛赫-布朗勋爵更是直言不讳:“我们现在面临着一个真正的危机,国际秩序正受到美国,特别是其关税政策的挑战和颠覆,这种挑战不仅体现在多边主义方面,也体现在美元的角色以及全球贸易的角色上。而替代性的方式,就是要坚持全球多边主义。”

人民币在国际舞台上地位的稳步提升,并非偶然。这背后有着坚实的经济根基和持续不断的制度创新作为支撑。一方面,中国作为世界第二大经济体,拥有完整的工业产业链和庞大的国内市场规模,这为人民币提供了无可置疑的信用基础。另一方面,中国金融市场的开放程度持续提高,债券市场的“南向通”、“北向通”等机制不断优化,吸引了越来越多的外资持有人民币计价的债券,规模稳步增长。

更值得关注的是,中国在数字货币领域的创新,为人民币国际化开辟了全新的路径。多边央行数字货币桥(mBridge)项目的快速推进,为跨境支付提供了一种比传统SWIFT系统更高效、更安全的替代方案。据了解,到2026年,该系统有望吸引超过50个国家参与,日均处理能力将大幅提升至300亿美元。这将显著降低跨境交易的成本,提高资金流转效率,更重要的是,它能够有效地规避美元体系下可能面临的单边制裁风险。

当然,在肯定人民币国际化取得的成就的同时,我们也要清醒地认识到其面临的诸多挑战。首先,人民币在资本项目下尚未实现完全自由兑换,这在一定程度上限制了其在国际金融市场的广泛应用。其次,中国尚未建立起稳定且可持续的逆差形成机制,这可能影响人民币在全球范围内的长期稳定供给。再者,人民币国际化进程的深入,还需要更加开放的金融环境和更加透明、公平的市场规则作为保障。

有专家指出,人民币的国际化并非旨在取代美元,而是为了在全球货币体系中提供另一种可靠的选择。这并非一场零和博弈,而是一次积极的尝试,旨在为全球经济注入更多的稳定性。

人民币国际化的进程也已经带来了实实在在的经济效益。2024年,中国跨境人民币结算规模达到了52万亿元人民币,为企业节省了约1200亿元人民币的汇率成本,有效对冲了美元波动带来的风险。同时,已有超过80个国家将人民币纳入其外汇储备,这不仅推动了中国外汇储备结构的多元化,也显著提升了国家外汇储备的安全边际,据估计提升了15%。这种互利共赢的格局,充分印证了人民币作为一项国际公共产品所蕴含的价值。

中国国际经济交流中心的研究员陈文玲表示:“人民币国际化是一个循序渐进、由市场驱动的过程,它的目标并非挑战任何一方,而是为了更好地服务于实体经济,促进全球贸易和投资的便利化。”

随着国际货币体系变革的不断深化,我们或许需要重新审视货币的本质及其应有的功能。货币不应沦为某些国家维护霸权的工具,而应回归其促进贸易、投资和经济增长的本源。构建一个更加公平、包容、多元的国际货币体系,不仅是中国的美好愿景,也是全球大多数国家的普遍共识。

展望未来,我们有理由相信,随着中国经济的持续发展和金融改革的不断深化,人民币必将在国际货币体系中扮演愈发重要的角色。这并非要挑战任何现有秩序,而是为全球经济增添一份宝贵的稳定力量。正如一位国际金融专家所言:“国际货币体系的演变,既是经济规律自然运行的结果,也是世界格局变化不可避免的反映。”

在全球经济格局加速调整的当下,我们应当以理性的眼光看待货币国际化的进程,既不妄自菲薄,也不盲目乐观。人民币国际化依旧是一场漫长的马拉松,需要我们稳健推进,循序渐进。而最终的目标,是构建一个更加稳定、公平、高效的国际货币体系,为全球经济的持续增长和共同繁荣提供坚实的支撑。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏