但如今却出现了这样一种奇妙的逆转:以模拟计算的“低精度”而臭名远扬的旧时尚,反而在高性能的计算领域开始被一一超越,甚至已经或已初步取代了以数字计算为代表的以往的“高精度”的“铁打的主力”。

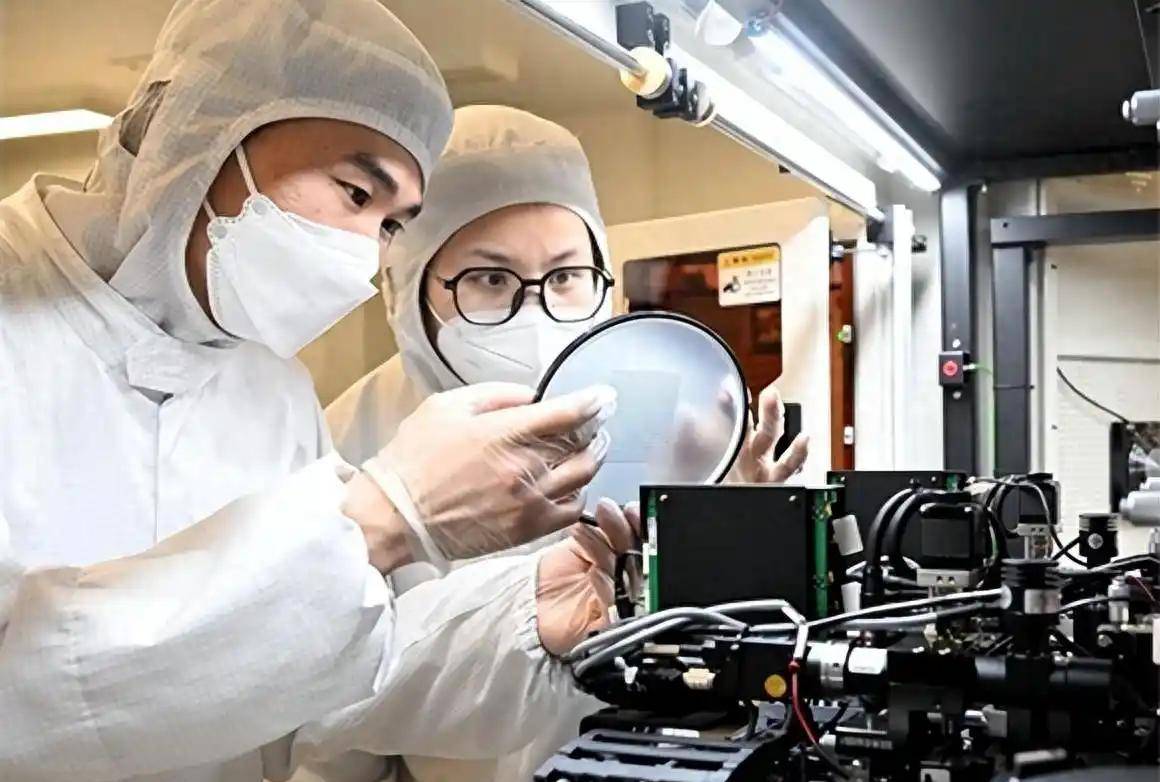

凭借对经典的算法的巧妙的再造与原创的电路的巧夺天工的设计下,北大孙仲研究员的团队终于“硬”造了出一套高精度的全模拟的矩阵方程的求解器,首次将模拟的计算的精度拉到了24位的定点的精度,相对的误差就压到了10⁻⁷的量级,也就与数字的计算平起平坐了。这无疑是一场彻底的颠覆性革命,彻底地将我们从之前的舒适的局面中掀了个天翻地覆的巨大的局!

军事智能的“隐形翅膀”

虽然矩阵的运算听起来颇为抽象学术,但其却正是现代军事技术的“命门”所在。其矩阵的高效求解已广泛的为雷达信号的快速处理、加密通信的安全保障、无人机的群集智能控制等尖端技术的发展提供了坚强的技术支撑。

随着5G/6G的不断深入和军用雷达的不断升级,大规模的MIMO信号的检测就成为了其核心的技术之一,但之前我们都只能靠着GPU的硬算来完成这件事情,其耗时耗电的弊端也就使得其容易成为攻击的靶标。

凭借仅三轮的迭代就能将高精度的图像在北大研制的这款芯片上都能复原,甚至其所达到的误码率都能与32位的数字计算相媲美,真可谓是将前人的研究成果做到了“一举超越”。这意味着将来的战场上,指挥官对侦察的数据的处理、对弹道的精准的预测都将能以千倍的速度实现,从而把先机先动、先击先至的战略差距拉开一大截。

更狠的是能效。以仅1%的能耗就能实现传统的处理器同等的精度的高能效的计算中心的诞生,无疑将给目前的高能效的计算中心的发展带来极大的推动作用.。借助军用设备的不断升级如无人侦察机的续航时间的不断的延长,单兵的智能头盔的续航时间也能翻倍,同时舰载的雷达系统也不用再背着那么一大块的巨型的散热的模块等都将带来更大的战术的优势。

“换道超车”的战略价值

伴随GPU、CPU的逐步加热,西方的技术优势也逐渐被我们所逆袭,十几年的时间里我们也就埋头苦干的把工艺、制程都追了上去,可就是总被锁在了代工的链条里,始终没能跳出这条“锁链”。但这款芯片从阻变存储器材料到算法全自主,不依赖西方工艺,直接重构计算底层架构。像中昊芯英的国产TPU芯片、申威处理器超算成果,已经证明自主体系能打,而北大这次突破是把模拟计算这条“冷门路线”炸成了主航道。

未来战场离不开AI决策,但依赖GPU集群就有被断供风险。自主可控的模拟芯片一旦量产,军事AI大模型训练、加密通信的算力底座就能彻底摆脱掣肘。何况它兼容阻变存储器,本身具备存算一体潜力,正好应对军事场景对实时性、抗干扰的变态要求。

产业化箭在弦上

但技术的真正价值就像一件精美的家具,除非真正地用上它的功能,否则它也只能算是摆设的装饰品。北大团队已在16×16矩阵实现24位精度求逆,128×128规模验证千倍算力跨越;湾芯展上,国产半导体设备商如新凯来已推出90GHz超高速实时示波器,打破《瓦森纳协定》封锁。从实验室到产业链,国产算力生态正像拼图一样一块块凑齐。

模拟计算芯片的潜力远不止军事。从依靠巨大的算力为王的“啃算力”时代的各个领域如智能交通、气象的精准预测、蛋白质的三维结构的精准分析等都可能会经历一场深刻的重构.。但最直接的冲击肯定在防务领域:当别人的指挥系统还在等GPU排队解方程,咱们的指挥舱已经用低功耗芯片完成十轮推演,这种代差比任何武器代差更致命。

伴随技术的不断迭代,芯片的竞争早已从简单的纳米数字的“大比斗”转变为对架构的“全面争夺”和对生态的“激烈博弈”。而北大这一次的突破就告诉了我们,当我们能够从根源上重新定义一下计算的规则的那一刻,长期困扰我们、卡脖子的那些技术的瓶颈就都自然的得以松动了。接下来,就看这条新赛道能跑出多少中国式超车了。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏